盡管中(zhōng)國(guó)金融期貨交易所滬深300指數期貨合約正式交易的具(jù)體(tǐ)時間被一推再推,但是其吸引的市場關注度卻有(yǒu)增無減。不僅監管者和服務(wù)提供商(shāng)在不斷提高有(yǒu)關該期貨品種的相關論調,而且投資者的熱情似乎也被調動得越來越高漲,大有(yǒu)股指期貨開市“鑼聲一響,黃金萬兩”的熱切期盼景象。殊不知,從私人的視角看,處在試驗階段的中(zhōng)國(guó)股指期貨的财富管理(lǐ)功能(néng)将非常有(yǒu)限。而且,從權證市場的實踐情況來看,投資經驗不足和對産(chǎn)品的認知程度有(yǒu)限的投資者涉足股指期貨或者其他(tā)金融衍生品的交易,可(kě)能(néng)不但于事無補,反而是極其危險的。隻有(yǒu)那些對自身财富管理(lǐ)需求、風險承受力和具(jù)體(tǐ)産(chǎn)品的風險收益特征有(yǒu)充分(fēn)了解的投資者,才有(yǒu)可(kě)能(néng)善用(yòng)和巧用(yòng)衍生金融品。

金融衍生品就是“對賭協議”

現實中(zhōng),個人财富在金融市場上遭受毀滅性洗劫的主要有(yǒu)三類人:(1)投資不夠多(duō)樣化而遭遇重大非系統風險的投資者;(2)盲目通過透支等杠杆機制成倍放大系統和非系統風險暴露程度的投資者;(3)沒有(yǒu)現貨而在現貨、期貨或期權市場上做空(即“裸空”)的投資者。非常不幸的是,金融衍生品同時兼具(jù)讓後兩種人犯緻命錯誤的内在風險特征,而許多(duō)人之所以犯錯,就是因為(wèi)對金融衍生品的風險收益特征以及适用(yòng)的對象和環境缺乏起碼的認識。

定義上,衍生金融品是指投資價值或者結算現金流依賴于股票、債券、利率、彙率或者信用(yòng)等資産(chǎn)或者市場指标的金融工(gōng)具(jù)。換言之,金融衍生品就是俗稱的“對賭協議”,其本身不産(chǎn)生任何現金流,也不創造任何價值,協議雙方在合同規定的時間裏按照原生品的表現結算輸赢,一方的盈利即為(wèi)另一方的虧損。

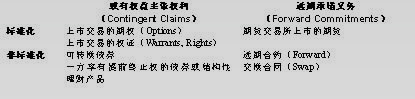

分(fēn)類上,有(yǒu)的金融衍生品給其持有(yǒu)人一種或有(yǒu)的權益主張權利,比如權證的所有(yǒu)者擁有(yǒu)在一定時間裏按照一定價格購(gòu)買定義證券的權利;有(yǒu)的則要求合同的雙方承諾在未來的某一時間裏履行收付或者結算義務(wù)。同時,有(yǒu)的金融衍生品在交易所上市,其标的金額、期限等條款等完全标準化,并由交易所或者清算公(gōng)司提供清算擔保;而有(yǒu)的則完全由合同簽訂雙方根據自己的需要協商(shāng)議定個性化條款,其交易對手的信用(yòng)風險也沒有(yǒu)擔保(表1>)。

表1:資本市場上的常見金融衍生品歸類

産(chǎn)品形式上,金融衍生品主要有(yǒu)彙率和利率遠(yuǎn)期合約、股指期貨、股指期貨的期權、股票期權、購(gòu)股權證、利率、資産(chǎn)收益率交換合同以及包含不同衍生品的結構性理(lǐ)财産(chǎn)品等。在中(zhōng)國(guó),目前比較流行的衍生品有(yǒu)可(kě)轉換債券、股票權證、(彙率)遠(yuǎn)期合約和結構性理(lǐ)财産(chǎn)品等。

從個人投資管理(lǐ)的角度看,金融衍生品主要有(yǒu)兩個功能(néng):通過低保證金這一杠杆機制來降低資金投入或者放大對市場的參與度;通過賣空機制來對沖原生品的短期系統風險。不難看出,如果利用(yòng)不當,金融衍生品的這兩大功能(néng)夠迅速轉化為(wèi)殺傷力極大的緻命缺點。

适當利用(yòng)股指期貨将現金股票化

對于擁有(yǒu)高淨值财富的個人投資者(High Net Wealth Investors)而言,股指期貨的最大優點既不在于一部分(fēn)人宣稱的“價格發現”功能(néng),也不在于另一部分(fēn)人所鼓吹的“對沖”或者“套利”機制,而在于投資者在不改變對股票市場參與程度前提下的個人資産(chǎn)流動性的提升。誠然,如果一個在現貨市場持有(yǒu)多(duō)頭頭寸的投資者準确預見市場即将下跌,他(tā)可(kě)以在不賣出股票投資組合的情況下通過做空股指期貨來快速對沖下跌風險,這也是在美國(guó)市場上較為(wèi)常見的一個風險管理(lǐ)策略。但是,投資者是否需要利用(yòng)股指期貨來對沖風險,在很(hěn)大程度上取決于投資者對資本利得稅等稅負約束條件、期貨和現貨市場的交易成本、交易指令的執行效率等因素的綜合考量。

以美國(guó)為(wèi)例,之所以比較多(duō)的富人投資者選擇股指期貨來管理(lǐ)股票投資組合的短期系統風險,是因為(wèi)如果直接賣出股票的話,他(tā)們可(kě)能(néng)要面對非常高昂的資本利得稅單。根據美國(guó)聯邦稅法,賣出持有(yǒu)期最少12個月的股票或基金所實現的長(cháng)期資本利得,适用(yòng)于最高15%的稅率,但賣出持有(yǒu)期不足12個月的股票或基金所實現的短期資本利得,适用(yòng)于最高35%的稅率。同時,投資者買賣(含做空)指數期貨或者以指數期貨為(wèi)标的期權,無論實際持有(yǒu)期長(cháng)短如何,實現利潤的60%部分(fēn)将被視作(zuò)長(cháng)期資本利得而适用(yòng)于最高15%的稅率;剩餘40%部分(fēn)将被視作(zuò)短期資本利得而适用(yòng)于最高35%的稅率。因此,股指期貨的主要吸引力來自于稅收方面的好處。

相對于沒有(yǒu)任何資本利得稅的中(zhōng)國(guó)投資者而言,利用(yòng)股指期貨來對沖投資組合的下行風險,不僅沒有(yǒu)稅收上的好處,反而還會增加期貨交易上的費用(yòng)、保證金所占用(yòng)的資金及相關的利息、以及為(wèi)了維護賬戶和管理(lǐ)頭寸上的巨大時間和精(jīng)力付出。更何況,金融知識的欠缺、投資經驗的不足、短期情緒上的波動、過度自信等因素很(hěn)容易增加投資者在期貨市場上沖動性犯錯的可(kě)能(néng)性。所以,寄希望于利用(yòng)股指期貨來對沖股市下跌風險的個人投資者,到時很(hěn)有(yǒu)可(kě)能(néng)得不償失。

當然,股指期貨對于私人财富管理(lǐ)并非一無是處,其高倍杠杆和完全跟蹤指數的特性,對于有(yǒu)特殊流動性需求的投資者來說極具(jù)價值。一方面,在較短期限裏,投資者可(kě)以利用(yòng)股指期貨來将未來的資金提前介入股票市場。比如,假設某一日股票市場大跌,一個投資者确信自己應該馬上投資1000萬元來購(gòu)買某滬深300指數基金,但是他(tā)大部分(fēn)資金所在的銀行定期存款還有(yǒu)30天才能(néng)到期。假設滬深300指數期貨的最低保證金要求為(wèi)10%,那麽投資者隻需要投入100萬元,就可(kě)以提前将1000萬元的資金投資到股票市場。30天後,該投資者可(kě)以将到期的銀行存款用(yòng)來購(gòu)買指數基金,并将期貨市場上的頭寸平倉就完成了投資計劃。顯然,該投資者在提早全額參與股票市場的同時,還節省了不菲的銀行定期存款提前支取利息損失。

另一方面,股指期貨對于需要保留一定的現金餘額來維持流動性但又(yòu)想全程參與股票市場的人來說也是絕佳的選擇。比如,某投資者因為(wèi)生意上的原因需要在銀行裏保留一定現金存款餘額,但他(tā)又(yòu)對股票投資有(yǒu)着堅定的信心和強烈的需求,這就意味着僅依賴于股票現貨市場他(tā)是無法實現自己的資産(chǎn)配置目标的,他(tā)隻有(yǒu)采取繳納少量保證金在股指期貨市場上做多(duō)的策略。

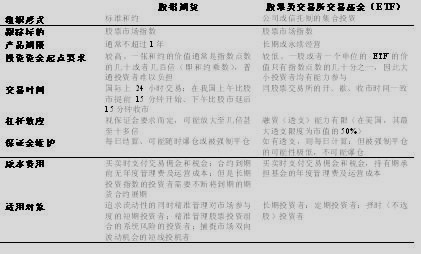

需要強調的是,由于存在有(yǒu)較高的展期成本,股指期貨并不适用(yòng)于股市的長(cháng)期投資者,一個更适合他(tā)們的選擇是跟蹤股票指數的交易所交易基金(ETF)(表2)。

表2:股指期貨和股票類ETF的比較

合理(lǐ)捕捉權證瘋狂下的财富增值機會

中(zhōng)國(guó)資本市場上目前最令人尴尬的事情恐怕非權證市場的瘋狂莫屬(臭名(míng)昭著的“鉀肥JTP1”即為(wèi)佐證)。在西方發達市場,由于股票現貨和期權市場均存在面向所有(yǒu)投資者開放的杠杆和做空機制,因此市場中(zhōng)無風險套利的機會極其渺小(xiǎo)。

但是在中(zhōng)國(guó),股票市場不存在杠杆和做空機制,而權證市場上的做空機制被證券交易所當成一種特權賦予給了所謂的權證“一級交易商(shāng)”券商(shāng)會員單位。直接的結果就是市場上權證産(chǎn)品供不應求,一方面市場上惡炒、投機成風,導緻權證的價格嚴重偏離價值;另一方面長(cháng)線(xiàn)或者理(lǐ)性投資者看着明顯的無風險套利機會無能(néng)為(wèi)力,持有(yǒu)标的股票的投資者無權通過“創設”認購(gòu)權證來增強收益,決定買股票的投資者也無法通過創設認沽權證來降低投資成本。部分(fēn)投資者甚至在高波動性誘惑下動搖自己的長(cháng)期投資信念,蛻變成自殺式權證投機分(fēn)子。

盡管個人投資者無緣參與和享用(yòng)通過創設認沽權證來攫取無風險暴利的盛宴,但是持有(yǒu)某些認購(gòu)權證的标的股票的投資者完全可(kě)以捕捉到無效率的權證市場所帶來的降低投資成本的機會。以2007年6月22日的行情為(wèi)例,我們來看看現代金融學(xué)裏的無風險套利機制是如何在起作(zuò)用(yòng)的。假設投資者甲持有(yǒu)有(yǒu)100股華僑城,且準備持有(yǒu)華僑城股票到2007年11月19日以後。按照當日收盤價,他(tā)可(kě)以:

(1)按照每股42元的價格賣出100股“華僑城A”股票(代碼:000069),得現金4200元;

(2)按照每股30.7元的價格買進100股“僑城HQC1”認股權證(代碼:031001),支出現金3070元;

(3)将上述兩項交易的1130元的現金,将其存入銀行。

(4)2007年11月19日,投資者甲行使購(gòu)買股票的權利,并按照每股6.958元的價格将現在賣掉的100股“華僑城A”股票悉數買回,支出現金695.80元。

我們可(kě)以看到,投資者甲持有(yǒu)的“華僑城A”股票的數量沒有(yǒu)變化,但是他(tā)憑空多(duō)出了434.2元現金(1130元存款共計5個月的利息忽略不計!)!

現在,我們換一種類似的操作(zuò)方法,投資者甲可(kě)以得到11.53股的“華僑城A”股票(這裏,我們假設易所允許零股交易):

(1)按照每股42元的價格賣出100股“華僑城A”股票(代碼:000069),得現金4200元;

(2)按照每股30.7元的價格買進111.53股“僑城HQC1”認股權證(代碼:031001),支出現金3423.97元;

(3)将手上多(duō)出776.03元的現金存入銀行。

(4)2007年11月19日,投資者甲行使購(gòu)買股票的權利,并按照每股6.958元的價格買入111.53股“華僑城A”股票,支出現金776.03元。

我們也不難看出,盡管投資者甲并未付出額外的現金流,但是他(tā)的股票賬戶裏憑空多(duō)出了11.53股的“華僑城A”股票!

實際上,除了“僑城HQC1”以外,當日行情還顯示“鋼釩GFC1”、“伊利CWB1”等都有(yǒu)讓其标的股票投資者套利的類似機會。

所以,嚴重的制度缺陷所導緻的權證瘋狂必然會消滅非理(lǐ)性的盲目投機分(fēn)子,但是理(lǐ)性的長(cháng)線(xiàn)投資者大可(kě)不必因此而對權證持有(yǒu)“遠(yuǎn)離毒品”的另一極端态度,而是要敏銳洞察市場的變化,及時抓住降低投資成本的機會。

慎選NDF管理(lǐ)人民(mín)币升值風險

近一段時間來,随着國(guó)家對外彙資本流入控制的進一步加強,财富主要集中(zhōng)在美元等外币資産(chǎn)的出口加工(gōng)企業主和海外上市企業的國(guó)内股東将存放在海外的外彙資産(chǎn)兌換成人民(mín)币的政策性障礙越來越大。與此同時,人民(mín)币針對美元和港币的升值步伐也在不斷加快,他(tā)們的這些海外資産(chǎn)顯然面臨着貶值的風險。為(wèi)了管理(lǐ)人民(mín)币在未來某一時間段裏升值幅度超過市場預期的風險,這些投資者可(kě)以同境外銀行簽訂自己可(kě)以在未來某一時點上将一定金額的外彙資産(chǎn)按照約定的結算彙率兌換成人民(mín)币的遠(yuǎn)期外彙合約。同時雙方進一步約定,合約到期時,雙方并不實際交換貨币,而是按照市場實際彙率和約定結算彙率的差别來結算補償金額。如果人民(mín)币升值幅度超出了約定限度,銀行将支付給投資者補償金,反之,則投資者将實現以外币定義的投資虧損。這就是所謂的“人民(mín)币無本金交割遠(yuǎn)期外彙合約”(Renminbi Non-Deliverable Forward 簡稱RMB NDF)的運作(zuò)機制。

值得指出的是,人民(mín)币無本金交割遠(yuǎn)期外彙合約不能(néng)對沖掉約定期人民(mín)币升值幅度的全部,隻能(néng)規避掉其中(zhōng)超出目前市場已有(yǒu)預期升值幅度的那一部分(fēn)。換言之,該合約的結算彙率已經包含了一定的人民(mín)币升值幅度,投資者隻能(néng)通過提高外币資産(chǎn)的收益率來對部分(fēn)沖減這一部分(fēn)風險。以目前的市場情況為(wèi)例,美元兌人民(mín)币中(zhōng)間價約為(wèi)7.57元,香港市場12個月期無本金交割遠(yuǎn)期外彙合約的結算彙率約為(wèi)美元兌人民(mín)币7.26元,顯示市場預期人民(mín)币将在未來12個月裏升值約4.5%。這意味着,同香港的金融機構簽訂以美元結算的12個月期人民(mín)币無本金交割遠(yuǎn)期外彙合約的投資者,實際上對沖的是人民(mín)币同期升值超過4.5%的那部分(fēn)風險。所以,投資者在選擇彙率型衍生品之前一定要弄先清楚自己的風險暴露點和程度,以及自己的風險承受能(néng)力,然後再決定該産(chǎn)品是否适合自己的實際需求。

總之,金融衍生品完全可(kě)以也有(yǒu)可(kě)能(néng)必要被用(yòng)來管理(lǐ)私人财富,但是投資者必須在充分(fēn)知情和足夠謹慎的雙重前提下才能(néng)夠成為(wèi)衍生品内在優點的受益者,否則就有(yǒu)可(kě)能(néng)适得其反,成為(wèi)其内在風險的受害者。我們尤其應該時刻牢記,金融衍生品同時存在的杠杆和做空機制可(kě)以頃刻間将個人畢生辛勤創造的财富吞噬殆盡!